Manoscritti arabi

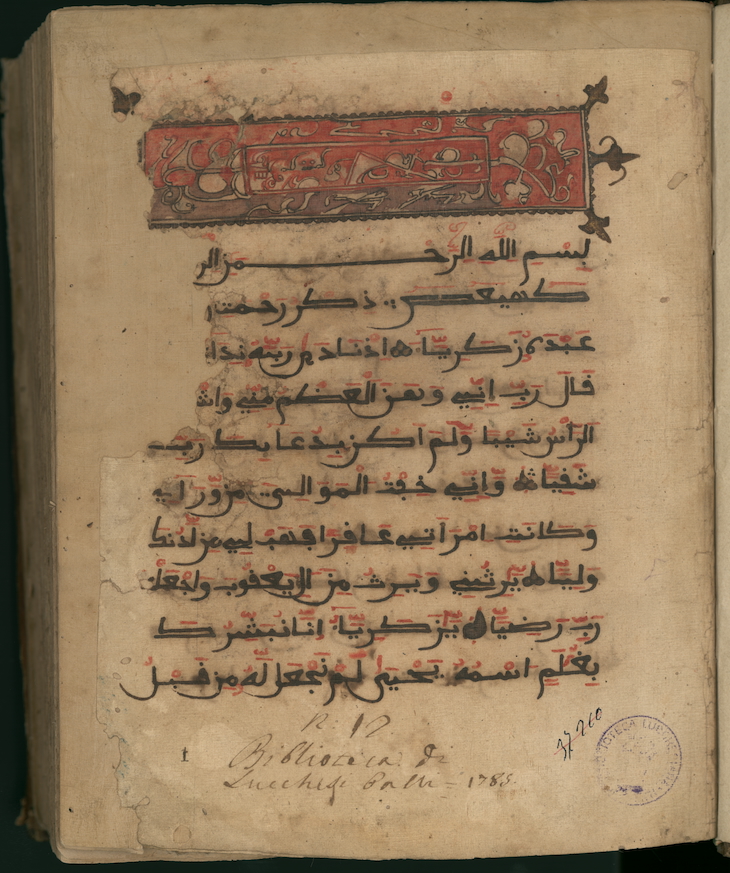

I codici arabi posseduti dalla biblioteca oggi sono 32. Michele Amari (1806-1889), nell’infaticabile opera di raccoglitore delle memorie arabe, aveva redatto nel 1869 l’Abbozzo d’un Catalogo de’ Manoscritti arabici della Lucchesiana di Girgenti, offerti all’illustre Municipio di Girgenti. Come nota l’Amari nell’introduzione al catalogo, si tratta di «tre commenti del Corano, di una ventina di trattati giuridici della scuola di Malek, dell’opera filologica di Ibn-el-Kutiia e di alcune compilazioni di tradizioni». Sempre secondo l’Amari, dalla carta e dai caratteri, i codici sembrano essere copiati in Spagna; più della metà è anteriore al sec. XVI, mentre il più recente è datato 1599. La raccolta nel complesso è definita «piccola, ma buona e di notevole importanza». Si segnala che prima di Michele Amari, i codici arabi della Lucchesiana erano stati studiati dall’abate Giuseppe Vella (1749-1814) e dal canonico Rosario Gregorio (1753-1809), e successivamente dall’erudito agrigentino Giuseppe Picone (1819-1901).

Pervenuti in precarie condizioni, i manoscritti arabi venivano restaurati per il tramite della Soprintendenza per i Beni Librari, intervenuta fin dal 1945 con opportuni provvedimenti. Luigi Pirandello nella lettera a Ernesto Monaci (1844-1918), professore di Storia comparata delle lingue e delle letterature neolatine all’Università La Sapienza di Roma, scrive: «Lo scaffale è a tre ordini: Sul primo stanno 34 volumi di manoscritti arabi, fonte copiosa di studi al compianto senatore Michele Amari, il quale per essi frequentò tre mesi interi la biblioteca». Lo stesso nel romanzo I vecchi e i giovani, fa riferimento ai famosi codici arabi

descritti da Michele Amari come di volumi apprezzati dagli studiosi arabisti del tempo «- Ah! Quei quattordici volumi d’arabo manoscritti dovrebbero pesare come tanti macigni, nel mondo di là, sull’anima del conte Lucchesi-Palli che volle farne dono morendo alla nostra Biblioteca per rovinare codesto povero figliuolo!» (Iacono, 2024:14-15).

È in corso un progetto di catalogazione e studio dei manoscritti arabi lucchesiani, promosso da don Angelo Chillura direttore della Biblioteca Lucchesiana. Il progetto è affidato a un gruppo di lavoro coordinato dal prof. Giuseppe Mandalà (Università degli Studi di Milano), e composto dai proff. Francesca Bellino (Università degli Studi di Napoli L’Orientale), Francesca Maria Corrao (LUISS “Guido Carli”), Roberto Tottoli (Università degli Studi di Napoli L’Orientale) e da Cristina Angela Iacono referente della Biblioteca Lucchesiana. Il progetto mira a studiare non solo il testo ma ogni frammento materiale associatovi, per tentare di ricostruire le origini e l’evoluzione di tali manufatti, ma anche recuperare quante più informazioni possibili sulle caratteristiche costruttive di questi codici analizzando, tra l’altro, la composizione delle carte, degli inchiostri e dei pigmenti. Quanto potrà riemergere da questo studio integrerà ed approfondirà i risultati delle indagini paleografiche e filologiche già acquisite. In quest’ottica, la collaborazione tra storici, filologi, paleografi e conservatori dovrebbe dimostrare una volta di più l’importanza ed il valore dell’interdisciplinarietà nel campo della ricerca sui beni culturali.