Storia

Nel XVIII secolo in Sicilia, grazie all’impegno di istituzioni religiose o di eminenti eruditi, nascono e si arricchiscono numerose collezioni di monete antiche, che in molti casi diventeranno nuclei fondanti dei più importanti medaglieri dell’Isola. In questo clima si inserisce la formazione della raccolta numismatica del monsignor Andrea Lucchesi Palli di Girgenti, descritta con ammirazione dalle fonti dell’epoca (Scinà, 1859: 223).

Messinese di nascita (1692), Andrea Lucchesi Palli intraprese la carriera ecclesiastica e si formò a Palermo, dove visse dal 1716 fino al 1755, fino a quando venne nominato vescovo di Girgenti e si trasferì nella città, in cui morì il 4 ottobre 1768. Durante il soggiorno palermitano, investendo averi personali, egli si dedicò alla costituzione e all’arricchimento del suo fondo librario e della sua collezione archeologica e numismatica, che, con disposizioni testamentarie (ASAG 1765; ASAG 1768: 44), decise di destinare alla fruizione pubblica. Il progetto contemplava la costruzione di una grande biblioteca, nella quale sarebbero stati ospitati il Medagliere e la raccolta archeologica, e l’istituzione di un ente giuridico autonomo, il cui funzionamento venne stabilito nel testamento (Pillitteri-Testa, 1986; De Gregorio, 1993: 253-257; Fagioli Vercellone, 2006; Bellavia, 2013: 99; Iacono-Bellavia 2022: 18-21).

In realtà dopo la morte del prelato non mancarono controversie legali tra gli enti e i soggetti chiamati a vario titolo all’eredità, talché la biblioteca e le sue collezioni andarono incontro a depauperamento fino agli anni Novanta del secolo scorso, quando la pregevole struttura della biblioteca e gran parte del patrimonio librario furono salvate dalla dispersione, mentre la collezione numismatica andò completamente perduta (Pillitteri-Testa, 1986: 94-99; Bellavia, 2013: 98-100; Iacono-Bellavia 2022: 21-23).

Le prime notizie sulla composizione della collezione numismatica di Lucchesi Palli si possono ricavare proprio dal suo testamento (1765) e dal successivo atto di conferma (1768) (ASAG 1765; ASAG 1768; De Gregorio, 1993: 253-264). Si trattava di una raccolta di monete greche, cartaginesi, della Sicilia, imperiali e tardorepubblicane, conservate in un medagliere di noce “con una medaglia antica al di sopra che divisa Agatocle qualora entrò in Girgenti” (ASAG 1765).

La descrizione può essere integrata con le informazioni contenute nei resoconti di eruditi e viaggiatori che, dalla seconda metà del ‘700, visitarono la Sicilia e manifestarono particolare interesse nei confronti delle monete del vescovo (Lo Iacono, 2018: 38-41).

Il barone Johann Hermann von Riedesel fu tra i primi stranieri a vedere la collezione numismatica di Lucchesi nel 1767, riferendo che essa era formata da 1200 esemplari e comprendeva le serie complete degli imperatori romani e delle consorti, le emissioni bronzee più rare di età tardorepubblicana, monete di argento delle zecche di Sicilia e puniche in oro (von Riedesel, 1771; trad. it. 1997: 55). Questi ultimi due gruppi rappresentavano una peculiarità delle collezioni siciliane, attestanti il forte legame con il territorio, mentre le emissioni imperiali e romano-repubblicane erano delle vere e proprie gallerie di personaggi ed episodi storici, che fingevano da supporto iconografico delle conoscenze storiche e quindi avevano una forte valenza didattica (Sole, 2025a).

Dopo la morte del prelato, la biblioteca e il Medagliere continuarono ad essere visitati sia dai viaggiatori del Grand Tour, che da autorevoli studiosi di antichità.

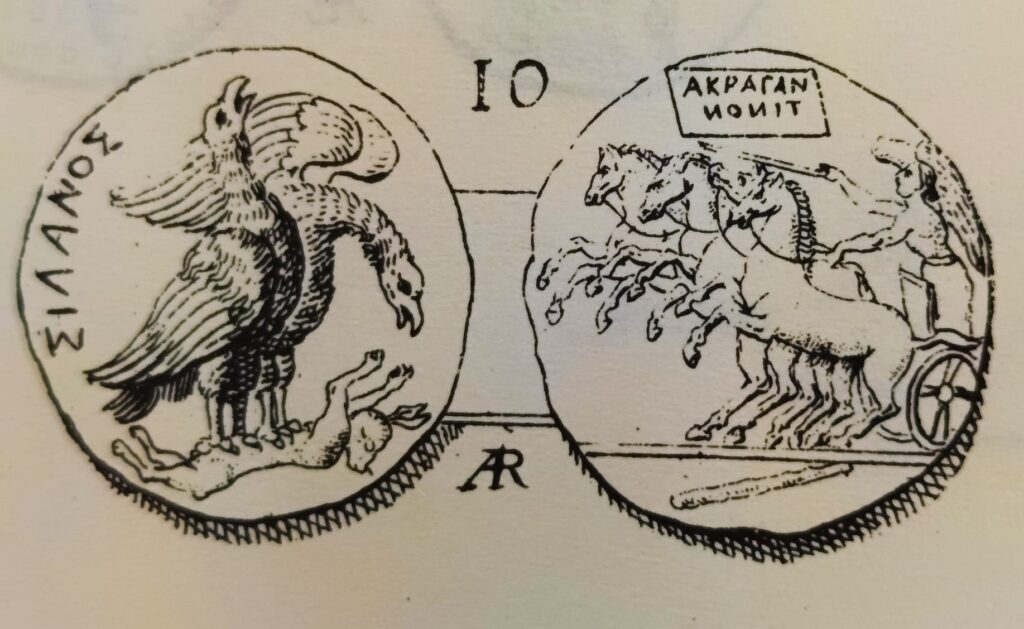

Tra i primi si annovera Richard Payne Knight, che vide la collezione il 10 maggio del 1777 e ne evidenziò soprattutto la buona qualità delle monete della Sicilia e di quelle puniche (Stumpf, 1986: 46), mentre tra i pionieri della ricerca numismatica e archeologica della Sicilia, si distingue Gabriele Lancillotto Castelli, principe di Torremuzza, il quale descrisse alcune monete della collezione, fornendone anche una rappresentazione grafica verosimigliante, nella sua opera principale del 1781 (Castelli, 1781). Tra le monete della zecca di Akragas, ad esempio, Castelli cita e illustra con disegni, cinque esemplari della collezione Lucchesi, tra cui un tetradramma del 410-406 a.C. che reca, sul dritto, una quadriga in corsa, con tutte le lettere dell’etnico trascritte su una tavoletta, e, sul rovescio, due aquile in volo che ghermiscono una lepre, con l’antroponimo SILANOS in forma estesa e senza interruzioni, nel campo a s. (Castelli, 1781: 5, tab. IV, 10; cfr. Westermark, 2018, n. 596, Period III). Le specificità dell’esemplare, relative soprattutto alla trascrizione delle legende del dritto e del rovescio, quindi, vengono rilevate con particolare attenzione sul disegno. Altri riferimenti alla collezione numismatica del “Museo Lucchesio” compaiono fra le monete delle zecche di Gela, Kamarina, Leontinoi, Naxos, Segesta, Selinous, Syrakousai e Thermae, per un numero complessivo di 19 monete, tutte corredate da disegni dettagliati. L’opera di Torremuzza assume quindi il valore di una importante fonte documentaria, in quanto comprende le uniche raffigurazioni delle monete di Lucchesi ad oggi note, opera del disegnatore Melchior de Bella, la cui capacità di rappresentare in modo realistico ogni esemplare rende le monete distinguibili l’una dall’altra.

Anche Münter, viaggiatore di origine tedesca che vide la collezione il 2 dicembre del 1785, fornisce utili informazioni, sia sul numero degli esemplari, che indica essere pari a 1600, sia sullo stato di abbandono in cui la raccolta versava, con monete raccolte in sacchi e le serie siciliane private di molte emissioni (Snaiderbaur, 1983: 89).

Nel corso dell’Ottocento sono documentati altri ripetuti trafugamenti della collezione numismatica, sebbene le fonti non siano scevre da contraddizioni. Lo studioso locale Giuseppe Picone, ad esempio, fa riferimento al clamoroso furto ad opera del frate liguorino Calogero Cagnina, condannato nel 1821 per aver sottratto le monete della Biblioteca (Picone, 1866: 579; De Gregorio, 1993: 204). Raffaello Politi, nel 1842, riferisce invece che le monete erano state rubate da un laico della comunità (Politi, 1842: 78; Lo Iacono, 2018: 41).

A seguito della soppressione degli ordini religiosi, nel 1862, i beni della Biblioteca Lucchesiana vennero affidati alla gestione del Comune di Girgenti e pertanto fu pianificato il trasferimento del medagliere presso il Museo civico della città, che fu realmente effettuato nel 1877 (Patti, 1946-1947: 38). Seguì il degrado, testimoniato da Luigi Pirandello, ancora studente, in una lettera inviata nel 1889 al maestro Ernesto Monaci, al quale il giovane comunica che la biblioteca è infestata da topi e scarafaggi ed è diventata un luogo di consumazione di pasti per gli addetti alla custodia (Iacono, 2024, a cura di: 14-15, 46-47)

Nel 1899 il medagliere e tutto il patrimonio archeologico e librario del vescovo vennero rimessi alla custodia della Deputazione della Lucchesiana e si procedette al passaggio di consegne. Nel verbale custodito negli archivi della Biblioteca Lucchesiana non è indicato però il numero degli esemplari restituiti, ma si deduce soltanto che alcune monete avevano subito fenomeni di degrado. Oltre alla collezione numismatica venne trasferito anche il monetiere di legno, provvisto di base e “…sormontato da una testa di Ercole a bassorilievo…” (ABL, V, 10, 14; De Gregorio, 1993: 204-205). L’informazione contrasta con quanto riportato nelle disposizioni testamentarie di Lucchesi, in cui il decoro è descritto come “una medaglia antica al di sopra che divisa Agatocle qualora entrò in Girgenti” (ASAG 1765 in De Gregorio, 1993: 253-257; ASAG 1768 in De Gregorio, 1993: 258-264).

La progressiva diminuzione delle monete subita dalla collezione si coglie nei dati statistici degli anni 1947-1948 forniti al Ministero della Pubblica istruzione dal bibliotecario della Lucchesiana: il patrimonio numismatico ammontava a 555 monete e tale rimase fino al 1956, quando forse fu privato di 5 esemplari (De Gregorio, 1993: 139-140). La perdita definitiva del complesso coincise con il degrado cui furono soggetti la biblioteca e gli altri beni a seguito del crollo del tetto nel 1963, che determinò l’ennesimo trasferimento della raccolta numismatica e la conseguente dispersione (De Gregorio, 1993: 205-205).

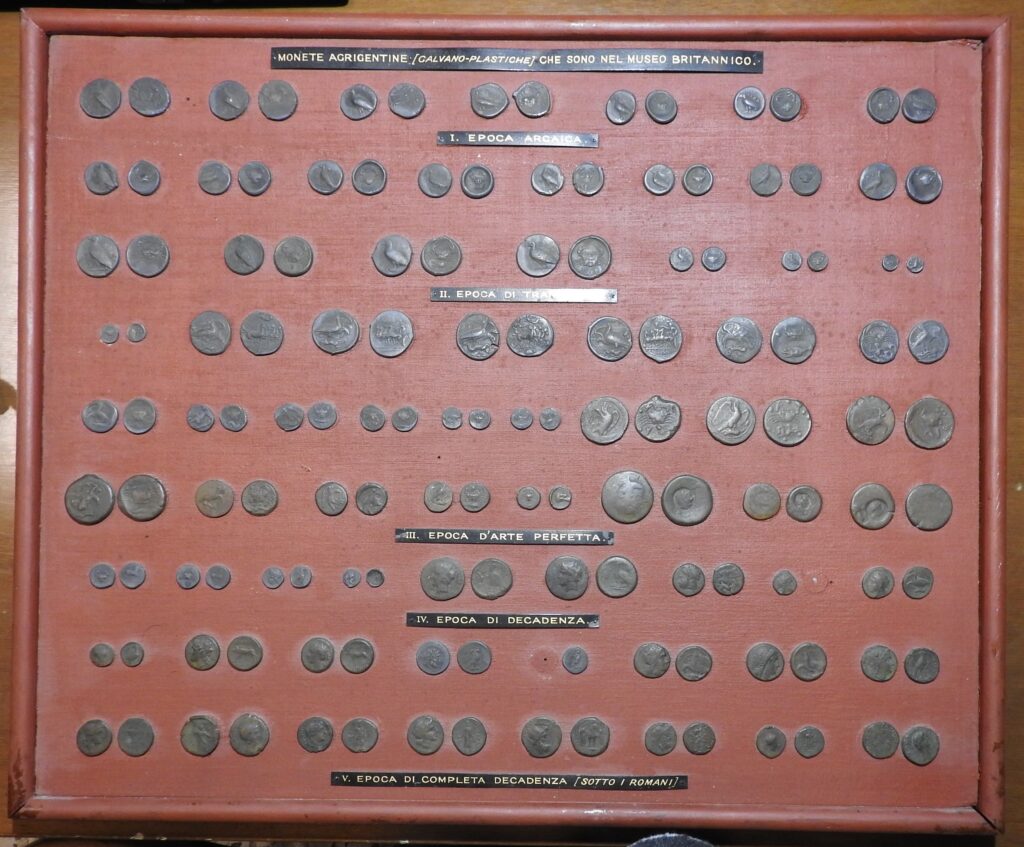

Attualmente tracce del patrimonio monetale di Andrea Lucchesi Palli si possono individuare all’interno dell’armadio ligneo in noce, ancora presente nei locali della biblioteca, posto in prossimità di una teca quadrangolare, che ospita le copie di 71 monete della zecca di Akragas (v. al riguardo, De Gregorio, 1993: 202). Di queste repliche non esiste alcun documento nell’Archivio della Lucchesiana che ne testimoni la provenienza e l’eventuale relazione con la collezione di monete di Lucchesi Palli. L’unica informazione deriva da una didascalia all’interno della teca, che riporta la dicitura “Monete agrigentine (galvano-plastiche) che sono nel Museo britannico”, da cui si evince che si tratta di copie di originali appartenenti alla collezione numismatica del British Museum e realizzate con la tecnica della galvanoplastica.

L’armadio in noce è composto da 72 vassoi lignei, ciascuno dei quali, a sua volta, è diviso in 36 spazi per l’alloggiamento delle monete, dotati di didascalie, talora scritte a mano e in corsivo, talaltra incise su targhette di ottone, attestanti la classificazione e l’ordinamento delle monete e i progressivi cambiamenti intervenuti a seguito degli incrementi. Le informazioni ricavabili dalle didascalie permettono di ottenere maggiori dettagli sulle specifiche serie siciliane, greche, romano-repubblicane e imperiali incluse nella collezione.

Grazie alle ricerche archivistiche e bibliografiche è stato possibile ricostruire anche la storia delle copie raccolte nella teca, riproduzioni del dritto e del rovescio di 71 monete, che originariamente ammontavano a 142 esemplari, mentre ad oggi risultano ridotte a causa di due smarrimenti pregressi. Ai fini interpretativi, si sono rivelati decisivi i documenti individuati presso l’Archivio Storico Comunale di Agrigento da Giovanni Scicolone, della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, che ne ha curato la trascrizione. Dai testi emerge chiaramente, infatti, che le repliche e la teca furono donate nel 1883 dall’inglese Sir William Henry Gregory al nuovo Museo civico di Agrigento, ospitato dal 1876 presso l’ex convento dei Domenicani (Caminneci-Scicolone, 2022: 283), lì dove era stata trasferita anche la collezione numismatica e archeologica di Lucchesi Palli dopo la soppressione degli enti religiosi. Gregory era un uomo politico londinese (Cooke, 1979-1980; Jenkins, 1986), che si era recato in visita al Museo nel 1882 ed era rimasto colpito dalle raccolte ivi esposte, ma aveva notato una grave lacuna che interessava la raccolta numismatica. Al fine di colmare questo vuoto, promise quindi che avrebbe mediato con il British Museum per far giungere al Museo di Agrigento “elettrotipi” (o modelli galvanoplastici) delle più importanti monete della zecca di Akragas, custodite presso il museo londinese. Si trattava di copie in metallo, molto somiglianti agli originali, realizzate mediante elettrotipia o galvanoplastica, una tecnica che sfruttava l’elettrolisi ed era molto utilizzata nell’Ottocento per creare riproduzioni di monete antiche (Arneudo, 1917: 628-630).

Le copie delle monete custodite nella teca rappresentano una sintesi della produzione della zecca di Akragas dall’età arcaica all’età alto-imperiale e sono accompagnate da didascalie che riflettono la periodizzazione della produzione monetale antica della Sicilia, così come delineata dagli studi tardo-ottocenteschi anglosassoni (Poole, 1876).

Le diciture in lingua italiana, ancora presenti ( “I. Epoca arcaica”, “II. Epoca di transizione”, “III. Epoca d’arte perfetta”, “IV. Epoca di decadenza”, “V. Epoca di completa decadenza [sotto i Romani]”), vennero apposte verosimilmente quando la teca giunse in Italia, ma in modo impreciso e spesso ambiguo, talché al lettore non risulta sempre chiara la relazione periodo-copia monetale.

Dal momento che l’idea della donazione degli elettrotipi da parte di Gregory era nata nel periodo in cui il Museo civico ospitava anche la collezione monetale di Lucchesi Palli, si è ritenuto opportuno procedere nella ricerca per verificare se esistesse un legame tra le copie delle monete e la raccolta numismatica del vescovo, intraprendendo in primis uno studio analitico delle repliche e cercando di identificare i corrispondenti originali tra le monete della collezione del British Museum, in parte fruibile online (https://www.britishmuseum.org/collection).

L’analisi ha permesso di accertare che i 71 esemplari della zecca di Akragas, da cui sono stati ricavati gli elettrotipi, sono attualmente custoditi nel Medagliere del British Museum e fanno parte del più antico fondo, essendo stati acquisiti nell’arco di tempo ante 1814-1874 circa, quindi in quel periodo dedicato dall’istituzione museale all’accrescimento delle sue collezioni numismatiche. I dati di archivio pubblicati sul sito del British Museum hanno consentito di risalire agli originari proprietari delle monete, che, nella maggior parte dei casi, erano personaggi direttamente o indirettamente prodigatisi nell’incremento del patrimonio numismatico dell’istituto. Tra questi, si distingue Richard Payne Knight, collezionista di antichità e di monete greche, della cui raccolta facevano parte ben 20 esemplari tra i 71 in esame. Egli era stato un viaggiatore del Grand Tour e, come è stato già evidenziato, nel 1777 fu tra i primi stranieri a vedere la collezione numismatica di Lucchesi Palli dopo la morte del prelato (Stumpf, 1986: 9-19; Severini, 2012: 46, 57, 69; Orestano, 2017: 119-136). Sulla formazione di Knight ebbe una forte influenza Sir William Hamilton, antichista, ambasciatore inglese presso la corte di Napoli e viaggiatore, che, come Payne, visitò il Museo di Lucchesi e acquisì dalle collezioni del vescovo due delle quattro preziose tazze auree istoriate rinvenute a Sant’Angelo Muxaro, di cui una sola poi confluì nel 1772 nel Museo britannico (De Miro, 2016: 73; Jenkins-Sloan, 1996; Sole, 2025b).

I dati di archivio pubblici del British Museum non forniscono informazioni più antiche relative alla formazione delle raccolte numismatiche di Payne o degli altri collezionisti, proprietari delle monete di Akragas replicate, anche perchè la registrazione di donazioni e acquisti del museo iniziò con regolarità soltanto intorno al 1837 (Walker, 1953: 76).

Pertanto, per constatare più specificatamente se alcuni tra gli esemplari elettrotipizzati fossero attribuibili alla collezione di Lucchesi Palli, è stato operato un confronto con le riproduzioni delle monete del vescovo pubblicate nell’opera di Torremuzza, che sono in grado di fornire in molti casi elementi univoci e distintivi.

L’analisi non ha dato però l’esito sperato, in quanto nessuna delle cinque monete di Akragas di Lucchesi raffigurata nel Torremuzza può essere identificata tra gli esemplari londinesi.

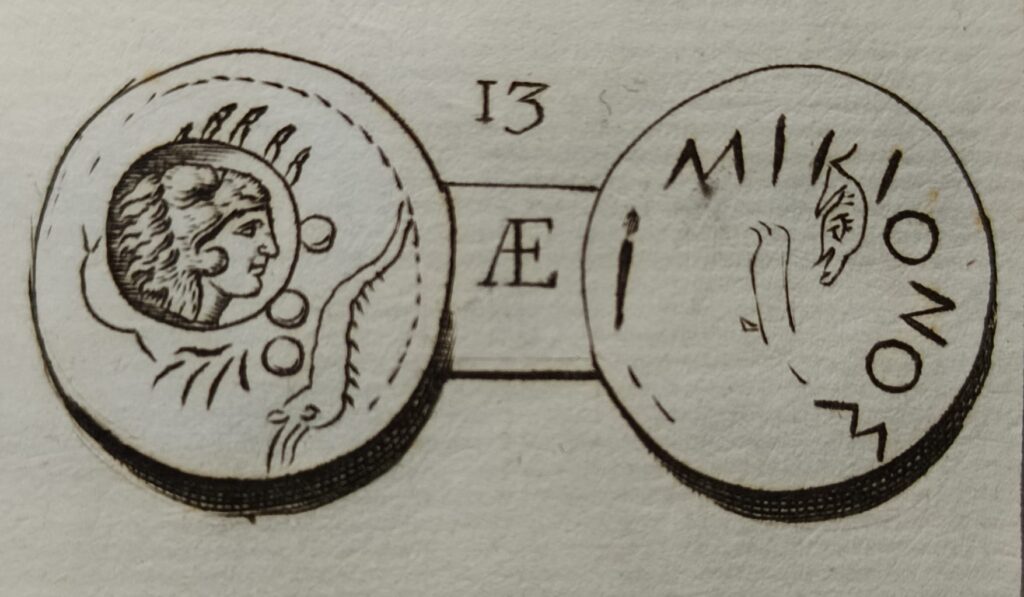

A fronte di questo risultato, lo studio però è stato foriero di altre inaspettate e rilevanti informazioni, dal momento che tra le 71 monete del British Museum è stato possibile rintracciare due esemplari di un’altra collezione numismatica settecentesca, appartenuta all’agrigentino Giuseppe Rotolo e citata e illustrata più volte da Torremuzza. Anche in questo caso, come di consueto, Torremuzza fece realizzare da Melchior de Bella le riproduzioni grafiche, che sono state di grande aiuto per stabilire le corrispondenze con le monete del British Museum elettrotipizzate. Uno dei due esemplari disegnati nell’opera del Torremuzza, infatti, è un tetras di Akragas della fine del V-inizi IV sec. a.C., contromarcato con testa di Eracle con leontè e caratterizzato eccezionalmente da un antroponimo graffito in superficie (MIKIONOS) (Castelli, 1789: tab. I, 13), che garantisce unicità alla moneta e non lascia dubbi sull’identificazione con il bronzo inv. RPK,p224H.10.Agr del British Museum (https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_RPK-p224H-10-Agr), cui corrisponde l’elettrotipo inv. 66124/45.

L’aspetto interessante è che sia questo esemplare che l’altro, databile nell’ultimo decennio del III sec. a.C. (elettrotipo inv. n. 66124/66), facevano parte della collezione numismatica di Richard Payne Knight, poi acquisita con disposizione testamentaria dal British Museum nel 1824. Quanto appena illustrato conferma che la raccolta monetale di Rotolo andò incontro ad un fenomeno di dispersione, di cui fu sicuramente protagonista Knight e che può essere collocata tra il 1781, data della pubblicazione dell’opera di Torremuzza, in cui le monete sono considerate ancora di proprietà Rotolo, e prima del 1824, quando la collezione numismatica di Payne Knight venne assorbita dal British Museum.

A seguire, la ricerca si è estesa nel tentativo di rintracciare anche le altre monete originariamente appartenute a Lucchesi e riprodotte nell’opera di Castelli, che costituisce l’unico riferimento esistente per l’identificazione. Sono stati raggiunti risultati convincenti a proposito di un tetradramma di Segesta, con testa della ninfa Egesta/cacciatore della fine del V sec. a.C. (Mani Hurter, 2008a: 134, n. T9), di cui il Torremuzza pubblica il disegno particolareggiato di de Bella (Castelli, 1781: tab. LXII, 3): in esso si nota che l’immagine del cacciatore è priva del piede destro, così come la testa del cane in primo piano che lo accompagna, e non è neppure rappresentata l’erma itifallica, generalmente posta in basso nella parte destra del campo, mentre l’etnico, a differenza della maggior parte degli altri esemplari della stessa serie, qui è quasi tutto leggibile e de Bella lo evidenzia e lo completa, aggiungendovi il sigma iniziale (SEGESTAION). Si tratta di dettagli univoci che hanno consentito di identificare la moneta con l’esemplare inv. FS 2593 custodito presso il Medagliere del Museo Statale di Berlino (https://recherche.smb.museum/detail/2362685/segesta; https://ikmk.smb.museum/object?id=18214331) e acquisito dall’istituzione tedesca nel 1873. L’ipotesi è suffragata anche da uno studio della Mani Hurter, autrice del corpus dei didrammi e dei tetradrammi del V sec. a.C. di Segesta, la quale ha cercato di identificare e rintracciare le monete di Segesta edite nell’opera del Castelli (Mani Hurter, 2008b: 116, n. 16/3, pl. 39, 16), senza rendersi conto però che alcuni esemplari in origine facevano parte del Medagliere di Lucchesi.

Dunque la dispersione della collezione numismatica di Lucchesi Palli iniziò verosimilmente negli anni precedenti al 1785, dal momento che il Münter evidenzia alla fine di quell’anno lo stato di abbandono della raccolta. Si ignora, invece, chi avesse dato inizio all’opera di depauperamento, sebbene i dati raccolti ci permettono di formulare delle ipotesi, anche sulla scorta del larvato suggerimento del Münter, che pare individuare nella compravendita dei reperti archeologici, effettuata dall’alta società inglese durante gli scavi condotti a Girgenti, le cause del progressivo impoverimento della raccolta monetale di Lucchesi Palli (Snaiderbaur, 1983: 89).

Bisogna considerare, infatti, che nel 1772 fu proprio Sir William Hamilton a immettere nelle collezioni del British Museum una delle patere auree da Sant’Angelo Muxaro facenti parte della raccolta antiquaria di Lucchesi (Pace, 1953-1954: 282-288); che sempre nel 1772 lo stesso Hamilton fece confluire nell’Istituto britannico 6000 monete acquistate in Italia e in Sicilia (Combe, 1814: VI); che Payne, sodale di Hamilton e come quello appassionato di antichità classiche e ugualmente interessato ad accrescere il Medagliere del Museo anglosassone, aveva visitato (ed effettuato acquisizioni?) la collezione di Lucchesi Palli nel 1777, ormai in fase di incipiente spoliazione; che successivamente (post 1789) lo stesso Payne si assicurò parte della raccolta numismatica dell’agrigentino Giuseppe Rotolo, destinata insieme alle altre monete della sua collezione ad incrementare il medagliere del British Museum dopo la sua morte.

Con questi presupposti è probabile, pertanto, che anche parte delle monete del Museo Lucchesi, dagli anni Settanta del Settecento in poi, avesse seguito i medesimi circuiti, verosimilmente per opera degli stessi Grand Tourists inglesi, i quali, durante il loro soggiorno ad Agrigento, avevano provveduto ad acquisire materiali sia presso la collezione Lucchesi, prelevando alcuni fra gli oggetti archeologici più preziosi, sia presso la collezione Rotolo, asportando alcune monete. L’immissione nel medagliere del Museo di Berlino, nel 1873, del tetradramma di Segesta della collezione del vescovo prova però che ancora nell’Ottocento le monete di Lucchesi continuavano a circolare nel mercato antiquario (Sole, 2025b).

Lavinia Sole

Abbreviazioni e bibliografia

ABL = Archivio Biblioteca Lucchesiana

ASAG = Archivio di Stato di Agrigento

Arneudo, G. I., 1917, Dizionario esegetico tecnico e storico per le arti grafiche con speciale riguardo alla tipografia, I, Torino.

ASAG 1765 = Andrea Lucchesi Palli, Donazione della Biblioteca Lucchesiana al popolo agrigentino, in ASAG, Atti notarili, not. Giovanni Giudici, vol. 3309, cc. 77-84, 16-10-1765.

ASAG 1768 = Andrea Lucchesi Palli, Conferma della donazione della Biblioteca Lucchesiana, in ASAG, Atti notarili, not. Antonino Diana, vol. 799, 28-09-1768; Apertura del testamento di Andrea Lucchesi Palli, in ASAG, vol. 801, c. 44. Documento smarrito, di cui una copia fotostatica è custodita presso ABL, fasc. 1, serie 6, Carte fondazione, Testamento di mons. Lucchesi.

Bellavia, A., 2013, Biblioteca Lucchesiana di Agrigento: rimpianti e prospettive. Manus Online per la tutela e la valorizzazione del patrimonio, in “Mediaeval Sophia. Studi e ricerche sui saperi medievali”, n. 14, pp. 97-104.

Caminneci, V., Scicolone, G., 2022, Verum invenire. La riscoperta dell’Efebo di Agrigento, in “Thiasos” 11, pp. 279-318.

Castelli, G. L, 1781, Siciliae populorum et urbium regum quoque et tyrannorum veteres nummi saracenorum epocham antecedentes, Panormi.

Castelli, G. L., 1789, Ad Siciliae populorum et urbium regum quoque et tyrannorum veteres nummi saracenorum epocham antecedentes auctarium primum, typis regiis, Panormi.

Combe, T., 1814, Veterum Populorum et Regum Numi qui in Museo Britannico Adversantur, London.

Cooke, W., 1979-1980, Sir William Gregory, 1817–1892, in “Galway Arch. Soc. Jn.”, xxvii, pp. 35–53.

De Gregorio, D., 1993, Biblioteca Lucchesiana Agrigento, Palermo.

De Miro, E., 2016, Gli ori di Sant’Angelo Muxaro fra trasmarini e indigeni, in “Sicilia antiqua: International Journal of Archaeology”, XIII, pp. 73-82.

Fagioli Vercellone, G. G., 2006, s.v. Lucchesi Palli, Andrea, in Dizionario Biografico degli Italiani, 66, Roma, pp. 295-298.

Iacono, C.A., 2018, La collezione antiquaria, in Lo Iacono, G., Iacono, C.A., Iacono, G., a cura di, La Lucchesiana di Girgenti, Caltanissetta, pp. 38-41.

Iacono, A. C., 2024, a cura di, Luigi Pirandello e la biblioteca di monsignor Boccamazza, Agrigento.

Iacono, G., Bellavia, A., 2022, Storia dei fondi, in Bellavia, A., Ciccarello, D., Fortezza, V., Iacono, C. A., Iacono, G., Inserra, S., Palma, a cura di, M., Incunaboli ad Agrigento I. Biblioteca Lucchesiana e Biblioteca del Seminario Arcivescovile, Roma, pp. 17-27.

Jenkins, B., 1986, Sir William Gregory of Coole: the biography of an Anglo-Irishman, London.

Jenkins, I., Sloan, K., 2016, Vases and volcanoes. Sir William Hamilton and his collection, London.

Orestano, F., 2017, Giano bifronte: Richard Payne Knight (1750-1824), in Costazza, A., a cura di, Il romantico nel Classicismo / Il classico nel Romanticismo, Milano, pp. 119-136.

Pace, B., 1953-1954, Ori della reggia sicana di Camico, in “AE”, pp. 273-288.

Patti, A. 1946-1947, la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento. Il vescovo suo fondatore Mons. Andrea Lucchesi Palli, Università degli Studi di Palermo, tesi di laurea, a.a. 1946-1947.

Picone, G., 1866, Memorie storiche agrigentine, Girgenti.

Pillitteri, F., Testa, G., 1986, Andrea vescovo di Girgenti e la Biblioteca Lucchesiana, Palermo.

Politi, R., 1842, Il viaggiatore di Girgenti e il cicerone di Piazza, ovvero guida agli avanzi di Agrigento, Palermo.

Poole, W. J., 1876, Catalog of Greek Coin in the British Museum, London.

von Riedesel, J. H., 1771, Reise durch Sicilien und Großgriechenland, Zürich (trad. it. 1997, Viaggio in Sicilia, Caltanissetta).

Scinà, D., 1859, Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo, Palermo.

Severini, O., 2012, Expedition into Sicily di Richard Payne Knight: esperienze di viaggio di un illuminista inglese di fine ‘700, tesi di dottorato di ricerca, Università della Tuscia, XXIV ciclo.

Snaiderbaur, G., 1983, La Sicilia nei diari di Friedrich Münter, in “Nuovi Quaderni del Meridione”, a. XXI, n. 81, pp. 65-95.

Sole, L., 2025a, Il Medagliere del Museo Salnitriano. Ricostruzione della collezione numismatica di età greca e romana, in Parello, M.C., a cura di, Pulcherrima et plurima spolia. Collezionismo e collezionisti in Sicilia tra Settecento e Ottocento, Atti XVI Giornate Gregoriane, Agrigento-Palermo, 13-14 dicembre 2024, c.d.s.

Sole, L., 2025b, Il perduto medagliere del vescovo Andrea Lucchesi Palli e la dispersione del patrimonio numismatico nel territorio di Agrigento all’epoca del Gran Tour, in “Annali dell’Istituto Italiano di Numismatico”, c.d.s.

Stumpf, C., 1986, Richard Payne Knight, Expedition into Sicily, London.

Vella, M., 1766, Antichità del magnifico vetusto Agrigento con le sue medaglie attenenti ad esso, Agrigento, ABL, ms. III-1-E-2

Walker, J., 1953, The Early History of the Department of Coins and Medals, in “The British Museum Quarterly” , 18, n. 3, pp. 76-80.

Westermark, U., 2018, The Coinage of Akragas c. 510-406 BC, Studia Numismatica Upsaliensia 6:1-2, Uppsala.